対価を得て継続・拡大する活動を。

プロが生まれると、地域は変わる。

まちづくり活動は、2~3年で終わってしまい、継続・拡大しないケースが多く見られます。その主な理由は、「活動量に対して対価が見合わない」ことにあります。

主な対価としては、自己有用感(地域・社会貢献から得られる感情的対価)と報酬(金銭的対価)が挙げられます。自己有用感を基盤にしつつも、対価が不足する部分には報酬を充て、副業や本業化を図ることで、活動が継続・拡大しやすくなります。

対価を感情的な面だけで考えると、多くの場合、活動は縮小・消滅してしまいます。プレイヤーの生活が安定していないと、利他的な活動の継続は難しいことが多く、特に若い世代では結婚や生活の変化により、活動に充てる時間がなくなり、活動が縮小・消滅するケースが少なくありません。

自己有用感は個人差が大きく数値化も難しいため、マニュアル化は困難です。自己有用感(情熱)はまちづくり活動を志す上での必須条件ですが、報酬を得るためのノウハウ習得こそが、活動を継続・拡大するために最も重要な方法と考えます。報酬を得る立場にない方は感情対価のみですが、企画構築のノウハウを提供することで、活動の効率化を促し、活動疲れを軽減できます。

報酬を得るためのポイントは、「収入を得る構造の構築」「人件費の最小化」「組織形成」「企画構築」の4点です。特に人件費の最小化は軽視されがちですが、非常に重要です。活動効率を上げるノウハウを活用すれば、企画次第で効率は大きく改善され、必要な収入を大幅に減らせます。

あなたの街にプロプレイヤーはいますか?プロプレイヤーは地域に大きな社会的インパクトを与えます。

弊社では、まちづくり活動に広告協賛を得て活動を継続・拡大させるノウハウと伴走支援の実績があります。まちづくり活動における協賛は、企業にメリットが少なく継続が難しいことが多いですが、企業が広告価値を実感できる仕組みを構築することで、持続的な協賛を得られます。伴走支援を通じ、1つの企画に対し25万円~150万円程度の広告協賛を1社から得ています。このノウハウは、まちづくり活動において非常に大きな力となります。

プロプレイヤーの重要性について、日本のサッカーはプロリーグが誕生したことで練習時間が増加し、トップレベルのパフォーマンスが向上しました。トップのレベルが上がれば全体の指標が引き上げられ、結果としてアマチュアを含めた全体のレベルも向上します。

まちづくりも同様です。まちづくり活動を本業・副業として取り組むプロプレイヤー(組織)が生まれることで、活動に使える時間やプロ意識が向上し、地域全体のまちづくり活動レベルが底上げされるのです。

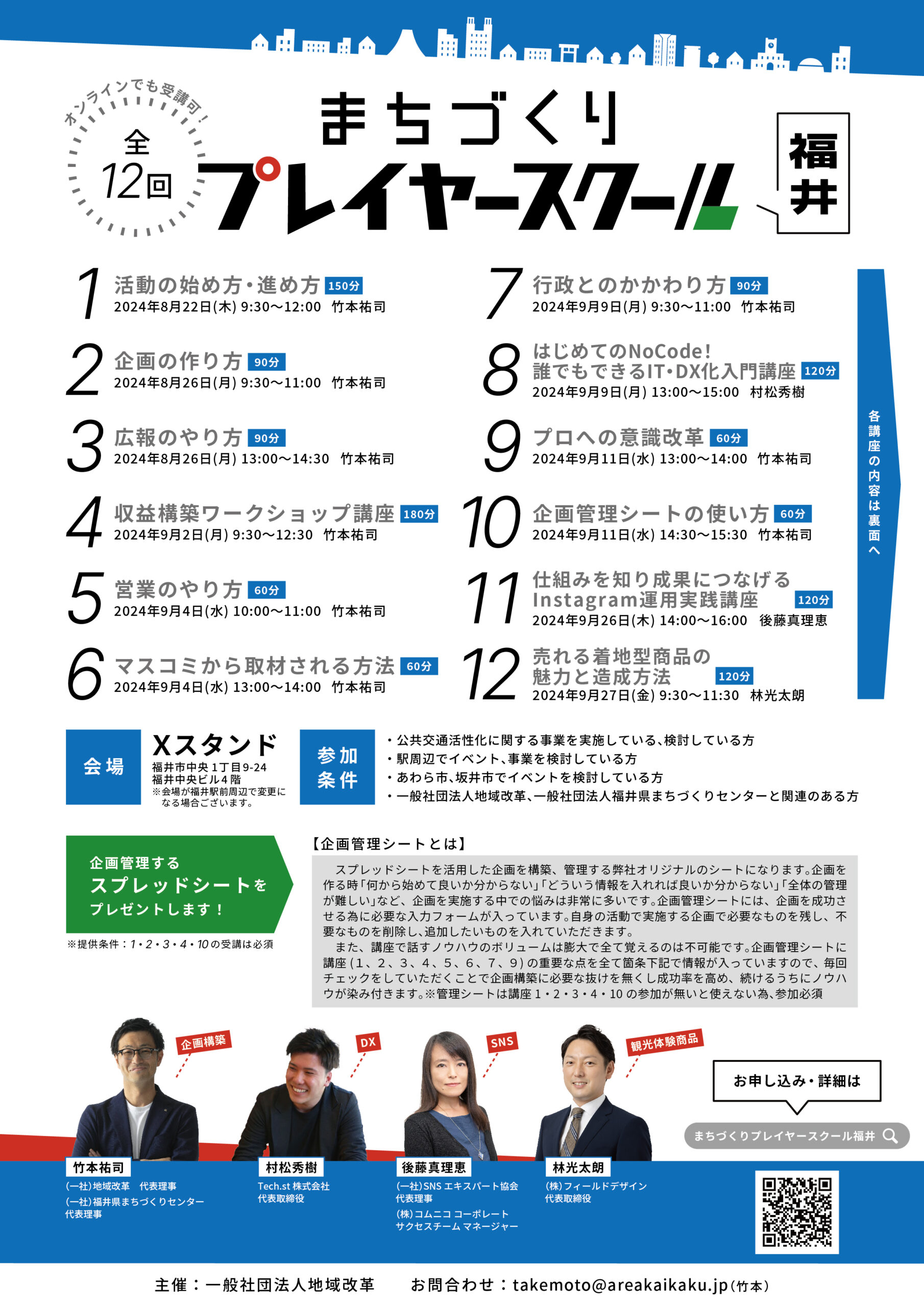

支援対象者:ボランティアまちづくり団体、NPO法人、学生など

参考:まちづくり活動を媒体化し収益構造を作る – まちづくりプレイヤースクール (playerschool.jp)